Angle

クライアント企業の情報開示、ブランディングの進化・深化を考える

ブレーンセンターの「視点」

ビジョン・戦略の社内外浸透つくって終わりにしない統合報告書活用法

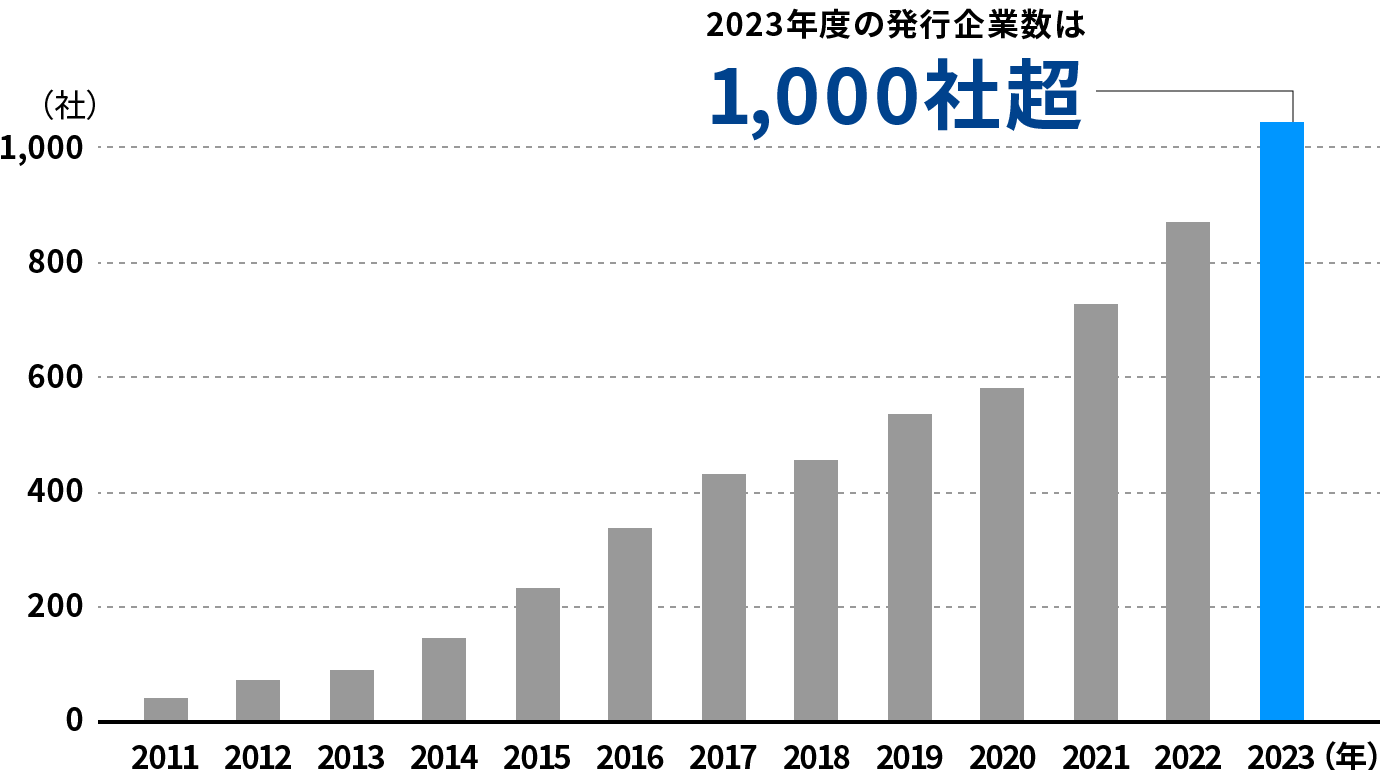

増加し続ける「統合報告書の発行企業数」

統合報告書は、企業が自社の「持続的成長性」について、主に株主・投資家に説明し、彼らとの建設的な対話を深めるためのIRツールとして発行される年次報告書です。この報告書では、業績や財政状態などの「財務情報」とビジネスモデルや成長戦略、ESG(環境・社会・ガバナンス)側面などの「非財務情報」が統合的に報告されており、企業の全体像を端的に捉えるとともに、その将来展望を分析するために活用されています。

統合報告書が発行されはじめたのは、ESG投資が世界的に拡大し始めた2010年代初頭の頃でした。そして2013年に国際統合報告評議会(IIRC)が「国際統合報告フレームワーク」を発行して以来、統合報告書の発行企業数は増加の一途を辿っており、日本国内における統合報告書発行企業数は2021年には700社を、2022年度には800社を超え、2023年にはついに1000社を超えました。

増加し続ける統合報告書発行企業数。それは中長期視点で企業経営を捉え、持続可能な成長・価値創造に向けた「ビジョン・戦略」をきちんと策定し、発信することの重要性が産業社会に浸透し、企業の経営者がその有効性をしっかりと認識し、意識し始めていることを示唆しています。

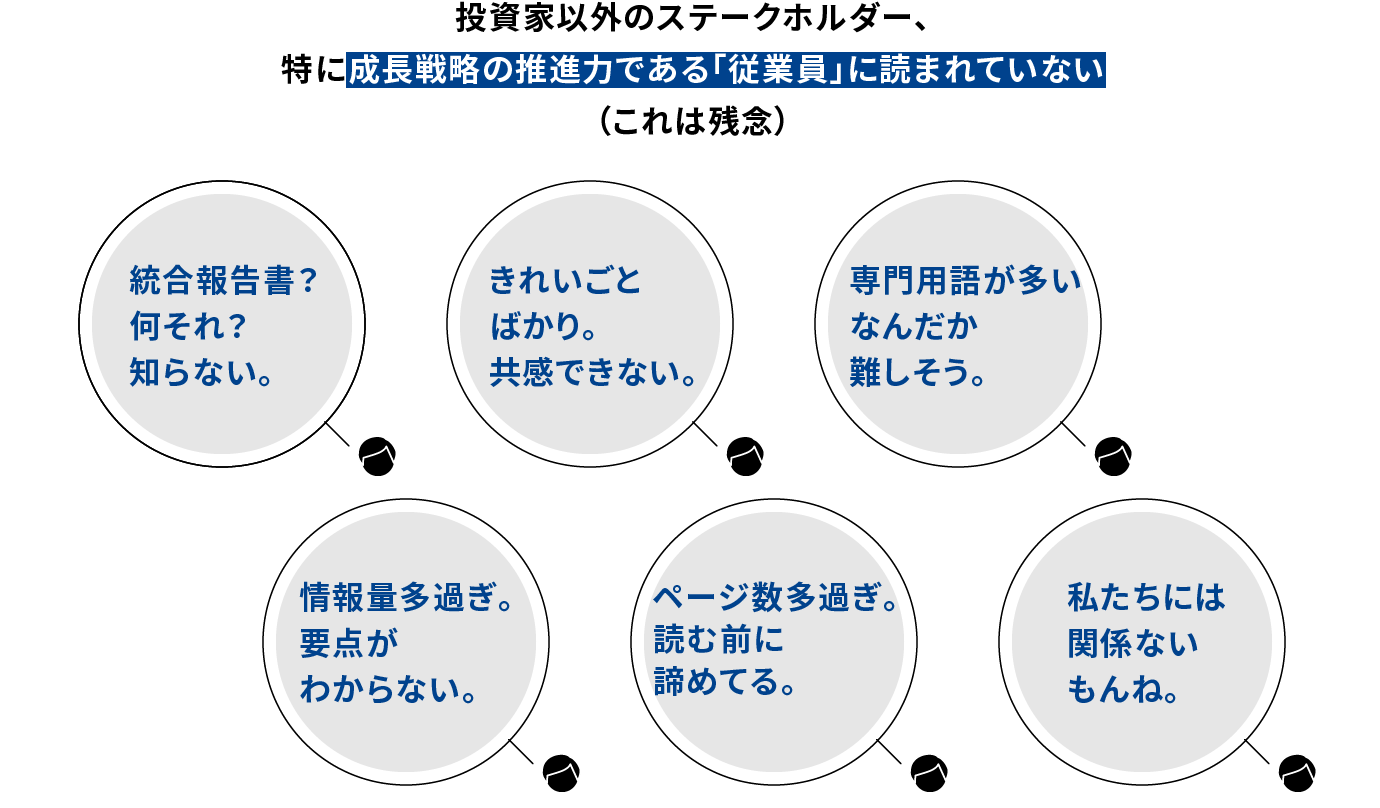

統合報告書を巡る「残念な現状」

企業の「持続的成長性」について説明する統合報告書は、株主・投資家とのコミュニケーションのみならず、従業員や取引先、求職者、市民社会など社内外のステークホルダー(利害関係者)との良好な関係づくりにも役立てることができます。

近年、地球社会と企業の持続可能性(サステナビリティ)を見据えて、株主の利益を第一とする「株主資本主義」から、企業経営を支えるあらゆるステークホルダーの利益に配慮する「ステークホルダー資本主義」へと企業経営の考え方が変化し、世界的に注目されるようになっています。

こうしたなか、ステークホルダーとの相互理解と建設的な対話を促進するために、統合報告書の積極的な活用を志向する企業が近年、増加。なかでも、持続的成長を目指して策定した「成長ビジョン・戦略」実践の“推進力”となる従業員への理解浸透を図りたいと考える企業・経営陣が急増しています。

ところが、統合報告書は、“報告書”という媒体固有の特性があることから、株主・投資家以外にあまり読まれていないという「残念な現状」があります。統合報告書は、その進化の過程で情報量が爆発的に増加し、昨今では100ページ前後の報告書が珍しくありません。また、その説明内容には、経営や財務、ESGなどに関する専門用語が多く、一般的なリテラシーの読者がその内容を理解するのは難しいのが現状です。

統合報告書は「新しい段階」へ。

統合報告書を発行する多くの企業は、国際的な情報開示フレームワークやガイダンスなどを参照しています。

これらのフレームワークやガイダンスには、企業の持続的成長性を説明する上で必要な情報要素・アイテムが記載され、その開示を推奨しています。

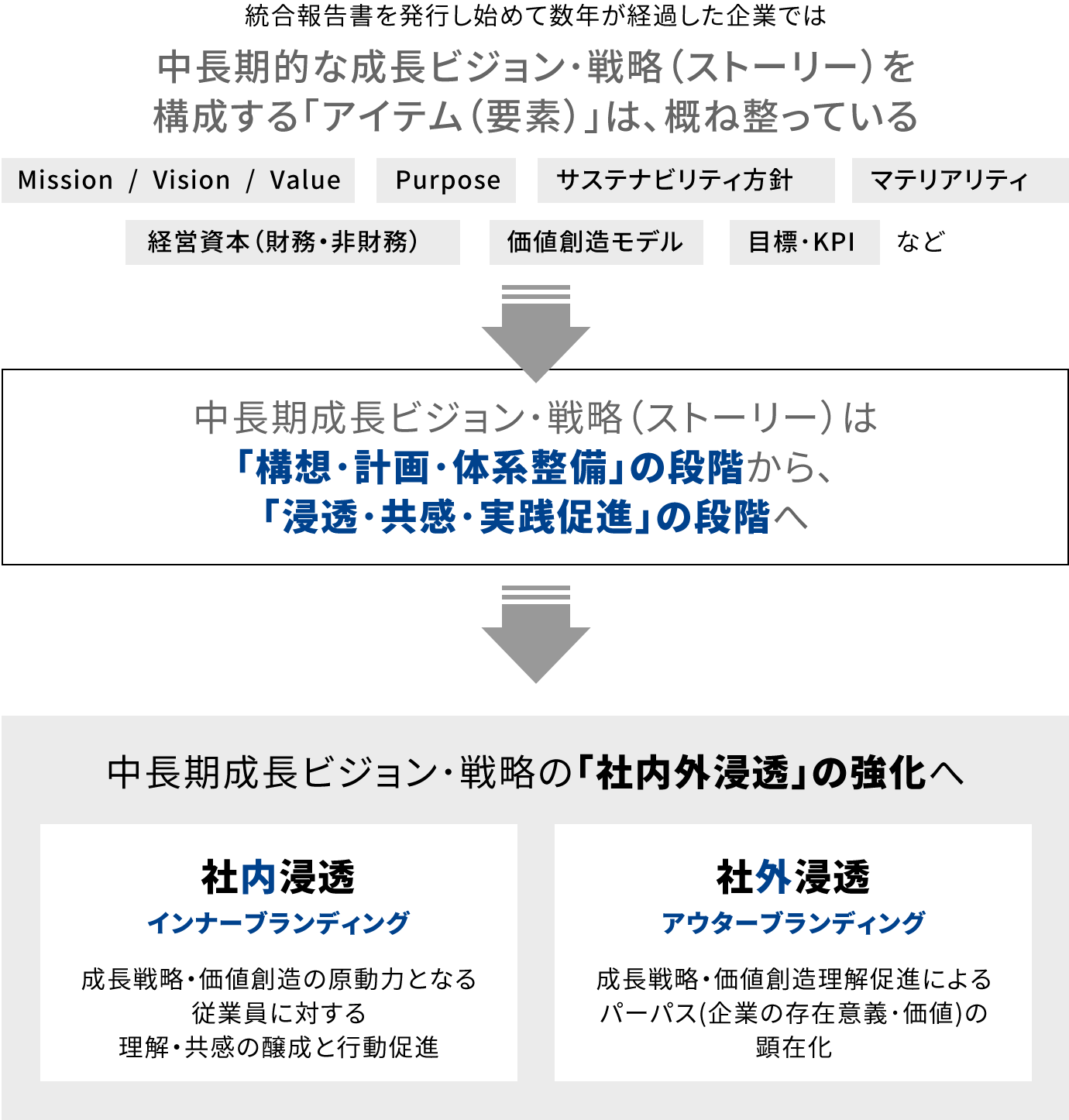

「Purpose」「Mission/Vision/Value」「価値創造モデル」「マテリアリティ」「経営資本(財務・非財務)」「成長戦略(長・中・短期)」「ガバナンス」「サステナビリティ」・・・などの情報要素・アイテムは、統合報告書をかたちづくる基本的な構成要素として定着しており、統合報告書を発行し始めて数年が経過した企業では、これらの情報要素・アイテムは概ね揃いつつあります。

2010年代初頭から発行され始めた統合報告書は、約10年程度が経過し、「胎動期」から「普及拡大期」を経て、これから「新しい段階」を迎えます。統合報告書は「つくること」を目的とする段階から「つかうこと」を目的とする段階へ、これから本格的にシフトしていきます。言い換えれば、企業は、中長期的なビジョン・戦略を「構想・計画・体系整備」する段階から、ターゲットステークホルダーに「理解浸透・共感・実践推進」を促す段階へ、ルールの基づく「情報開示」を超えて人を動かす「コミュニケーション」へとシフトしていくのです。このシフトにおいて、キーとなる取り組みが「ビジョン・戦略の理解・浸透」です。

そして「ビジョン・戦略の理解・浸透」には2つの方向性があります。ひとつは「社内浸透(インナーブランディング)」、もうひとつが「社外浸透(アウターブランディング)」です。これからの時代の企業ブランディングの核には統合報告書に描かれている「持続的(サステナブル)な企業成長に向けたビジョン・戦略」を巡る確かなストーリーがあるべきです。それを社内・社外のステークホルダーに伝え、信頼・期待を勝ち取ることができる企業こそが豊かな未来を拓いていくのだと思います。

もっとわかりやすく、もっと魅力的な「統合報告」へ。

「統合報告書」は対話のための“ツール”であり、報告書の発行は、“目的”ではなく、“ひとつの手段”です。

統合報告書の発行は、企業の持続的成長の実現に向けた「中長期のビジョン・戦略」の理解・浸透を促し、共感を獲得することが目的です。さらに今後はこの共感獲得に向けて、読者の行動を促すことが、統合報告書発行の、そしてコミュニケーションの目的となるのではないでしょうか。

統合報告書発行企業は、各社それぞれの固有性・独自性を踏まえて重視するターゲットステークホルダーとの関係性の深化に向けて、効果的な「統合報告」のあり方を考えていくことが大切です。「統合報告書」を超えて、「統合報告」へ――フレームワークやガイダンスに沿って必要な情報を集め、列挙する「統合報告書」作成に終始するのではなく、本質的な理解と共感、そして行動を促すコミュニケーションとしての「統合報告」へと進化を図っていくべきです。

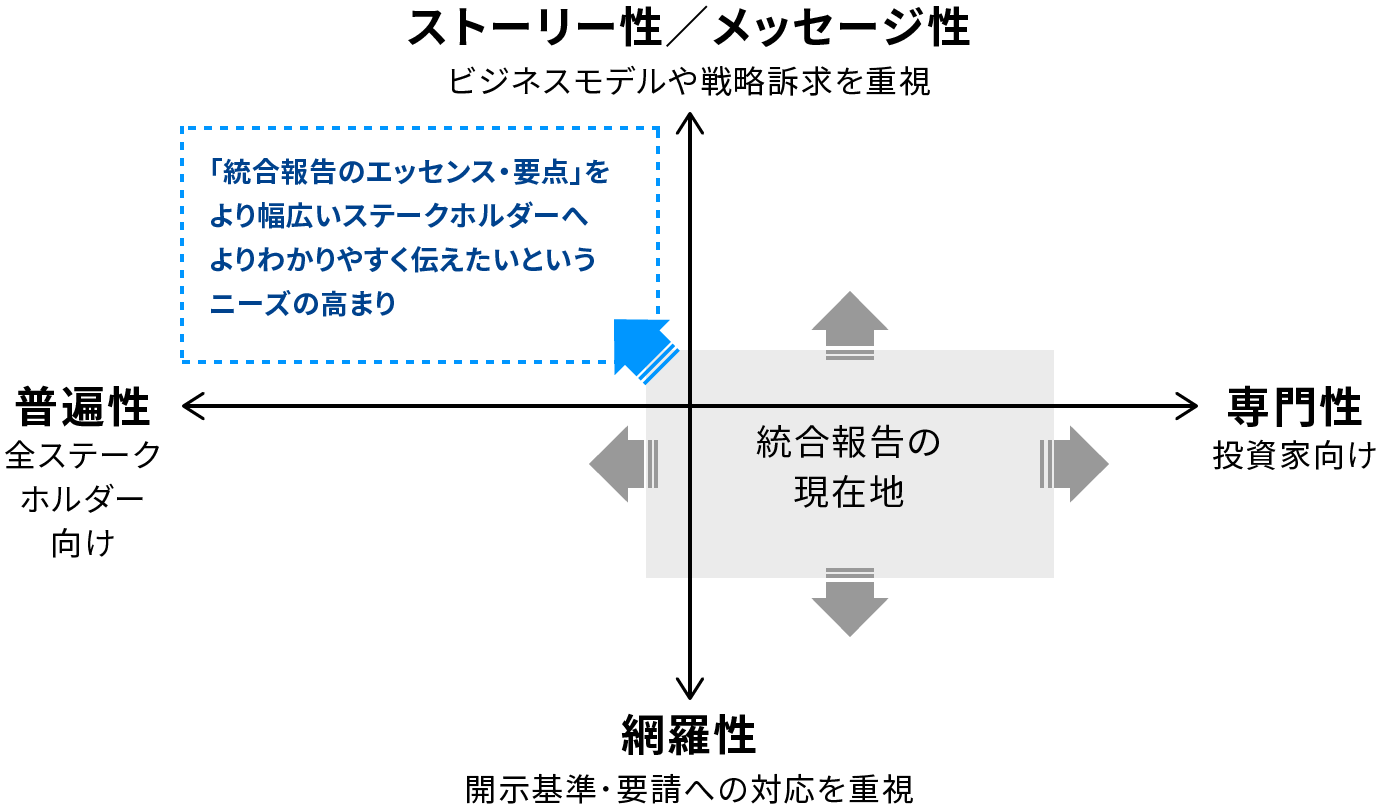

そのために統合報告はこれから、投資家やESG有識者などが欲する一部の「専門性」だけを追求するのではなく、より幅広いステークホルダーの理解と共感を獲得できる「普遍性」に目を向けていくこと、そして、フレームワークやガイダンスに定められる必要情報の「網羅性」だけを追求するのではなく、企業の強み・特長、固有性・独自性を十分に踏まえた「ストーリー性・メッセージ性」の際立った情報発信に挑戦していくことが、今後の進化の方向性として考えていくべきテーマになっていくはずです。

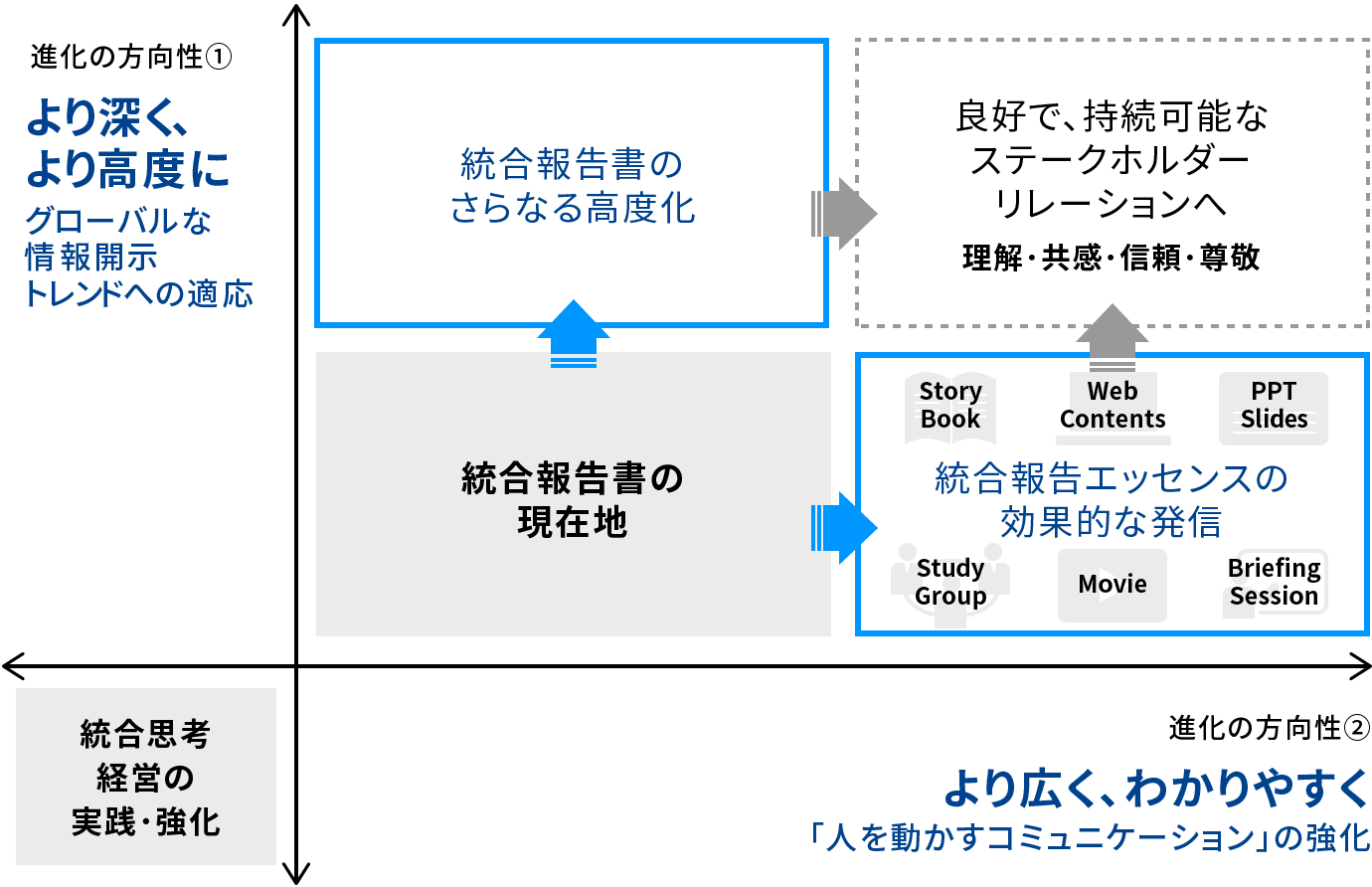

「統合報告」の進化へ ~2つの方向性

企業の持続的成長を実現するには「統合思考経営の実践」が必要不可欠であり、統合報告はその実践状況を映す「鏡」のようなものです。「実践無くして、報告なし」であり、経営と報告は一体的に進化を遂げるものです。

統合思考経営を推進する企業が「統合報告」の今後の進化を考える上で“2つの方向性”があると考えます。

ひとつは「統合報告書のさらなる高度化」です。企業を取り巻く事業環境は日々変化しており、情報開示を巡るグローバルなトレンドも変化し続けています。企業は、こうした変化を的確に捉えて適切に適応し、企業経営と開示を深めていく必要があります。統合報告書を『より深く、より高度に~グローバルな情報開示トレンドへの適応』が進化の方向の一つ目です。

そしてもう一つの方向性が「統合報告書のエッセンスを効果的に換骨奪胎し、解りやすく魅力的に発信すること」です。ステークホルダーコミュニケーションの本質を突き詰めれば「人の理解と共感、そして行動促進」に尽きます。伝えるべきこと・伝えたいことを明確にし、伝えるべき相手に対して、本当に伝わるかたち・表現方法で、意志と熱量をもって本気で伝えること、それが本当に、これまで以上に大切になる時代がもうすぐそこに来ているのです。