Angle

クライアント企業の情報開示、ブランディングの進化・深化を考える

ブレーンセンターの「視点」

サステナビリティ時代の企業ブランディング共感される「価値創造ストーリー」の伝え方

グローバルレベルでの地球環境問題や社会問題が顕在化するなか、サステナビリティ経営は企業の維持・存続・発展を考える上で重要な要素となっています。

サステナビリティが企業価値を測る「重要なものさし」となっており、企業は、サステナビリティ経営の実践を通じたポジティブなインパクトの創出とファクトをベースとした積極的な情報開示・コミュニケーションが求められています。

ここでは、サステナビリティ新時代の企業ブランディングのあり方を考察し共感される「価値創造ストーリー」の伝え方についてお話しします。

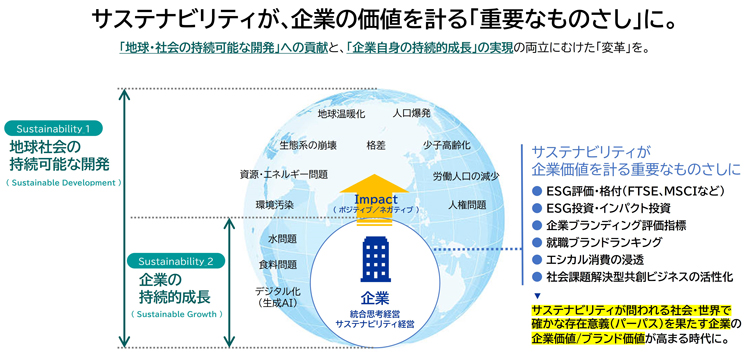

サステナビリティが、企業の価値を計る「重要なものさし」に

メディアなどへの露出を高め、企業認知度の向上を図るとともに、顧客・消費者をはじめとするステークホルダーにポジティブなイメージを与えることで、商品・サービスの積極的な購買・消費を促進してきた「企業ブランディング」のかたちが近年、大きく変化しつつあります。

その背景にあるのが、サステナビリティ(持続可能性)に支障をもたらすさまざまな社会課題の存在です。気候変動問題や資源・エネルギー問題、環境汚染、生態系の崩壊など、地球環境問題は深刻化の一途をたどっています。また、その一方であらゆるレベルで顕在化し始めた「格差の問題」を要因として、人権を巡るさまざまな課題が世界各国・各地で顕在化し始めています。

人類が地球上で持続的に生存していくためには、超えてはならない地球環境の境界(バウンダリー)が存在しています。今という時代、そして未来を見据えて、人類はこの「プラネタリーバウンダリー(地球の限界)」を超えない範囲で豊かさを追求し、世界中のすべての人が心身的・社会的な幸福を実感できる「ウェルビーング」を実現することがこれからの時代の新しい価値観として重視される時代となりつつあります。これが「サステナビリティ新時代」を迎えた今という時代、そしてこれからの時代で重視される新しい価値観です。

こうしたサステナビリティ新時代における新しい価値観は、これまでの「企業ブランディングのかたち」に大きな影響を与え始めています。20世紀型の大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とする経済・社会システムは限界を迎えており、限りある資源・エネルギーを大量消費する生産活動や、地球環境問題や人権問題に目を向けない、消費行動において持続可能性を無視する姿勢は許容されない時代になりつつあります。持続可能な生産・消費・廃棄を可能にする新しい経済・社会システムへのシフトが問われるなか、サステナビリティ経営は企業の持続的成長を実現するために必要不可欠な要素となっており、企業の価値を計る「重要なものさし」となっています。つまり、企業経営には今、「地球社会の持続可能な開発」と「企業自身の持続的な成長」の両立が求められているのです。

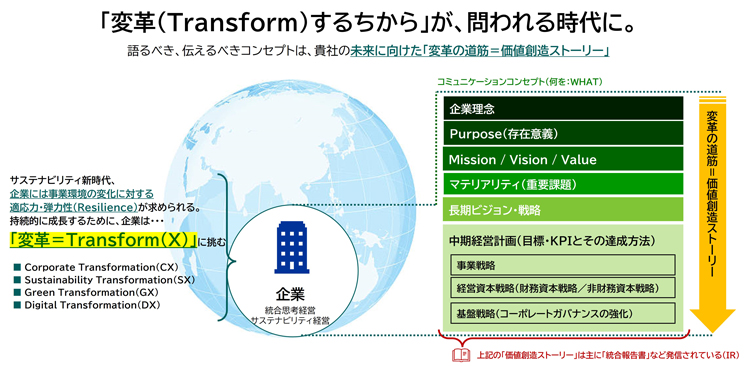

「変革(Transform)」に向けた道筋=価値創造ストーリーがブランディングの核に

「地球社会の持続可能な開発」と「企業自身の持続的な成長」の両立が問われるなか、経営には今、Resilience――時代の変化に対する適応力が問われています。そして変化する時代に適応し、持続的に成長し続けるために近年、企業経営の在り方や事業構造・ポートフォリオ、ビジネスモデルなどの「変革(Transform:X)」に挑む企業が増加しています。

「変革(Transform)」を実践する多くの企業では、具体的なビジョン・戦略を策定する前に、企業理念に根差した自社の強み・特長や独自性、大切にしてきた企業文化や価値観などを棚卸し「自社らしさ」を再定義することから始めています。そのうえで、今とこれからの時代を分析し、企業変革を実践するうえでの重要課題(マテリアリティ)を捉えなおし、具体的な成長ビジョン・戦略を策定し、実践に移しています。こうすることで「企業変革の道筋」に一貫性・合理性を持たせることができ、変革を円滑且つスピーディに推進することができるのです。

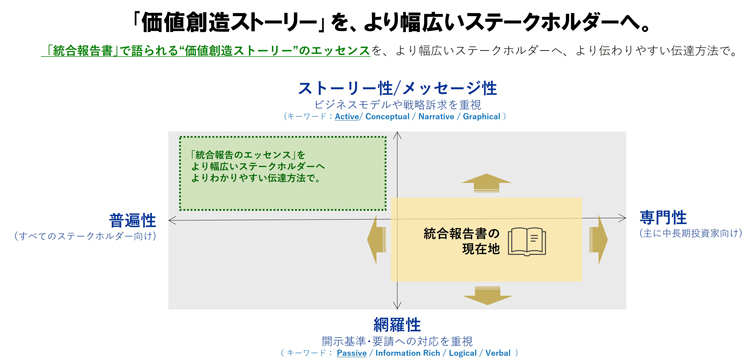

そしてこの「変革の道筋」は、いわゆる「価値創造ストーリー」として株主・投資家に向けたIR活動における基本コンセプト・説明シナリオとして機能するほか、ステークホルダーとの良好な関係づくりのための「説明と対話」において有効に機能します。つまり、サステナビリティの視点を統合した企業の成長ビジョン・戦略を一過性・合理性のある文脈(ナラティブ)として整理しておくことは、サステナビリティ新時代におけるステークホルダーリレーション/企業ブランディングを成功に導く核を作ることに他ならないのです。これまで、こうした「価値創造ストーリー」は、統合報告書をはじめとするIR資料の中で語られていましたが、その情報の専門性の高さや情報量の多さから、ステークホルダーリレーション/企業ブランディングには、十分に役立てられているとは言えませんでした。これを「ストーリー性・メッセージ性」を際立てて情報発信することで、サステナビリティ新時代の新しいブランディングを拓いていくことができるのです。

「情報開示」を超えて、「サステナビリティブランディング」へ

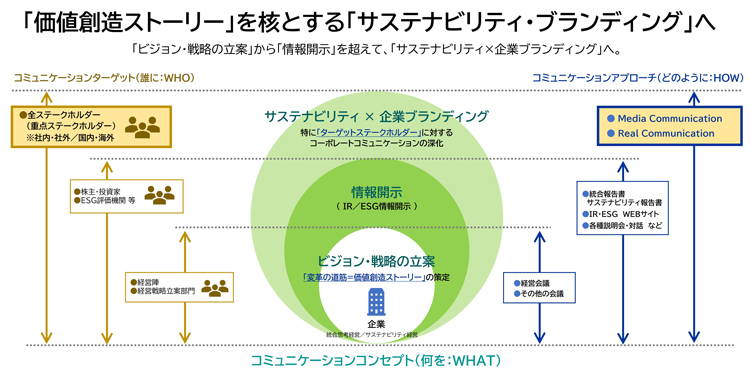

サステナビリティの視点を統合した企業の成長ビジョン・戦略を一過性・合理性のある文脈(ナラティブ)=価値創造ストーリーを策定することで、IRやESGなどの「情報開示と対話」の質的向上を図ることできるようになるほか、社内外のステークホルダーとの良好な関係づくり/企業ブランディングに役立てることができるようになります。ターゲット(重点)ステークホルダーを設定し、彼らに対するコミュニケーションアプローチを設定し、積極的・能動的に情報発信と建設的な対話に取り組むことで、相互理解を深め共感を醸成するとともに、積極的な行動を促すことができます。漠然としたイメージづくりではなく、確かな情報発信と建設的な対話を基軸とした信頼関係づくり、それこそが、サステナビリティ新時代における企業ブランディングの核心です。サステナビリティを企業経営・成長戦略に統合し、真摯に誠実に実践する企業だけが、そしてその実践状況を積極的に情報開示・発信し、ステークホルダーとの対話を深める企業こそが、ステークホルダーからの期待と信頼を獲得する時代を迎えているのです。

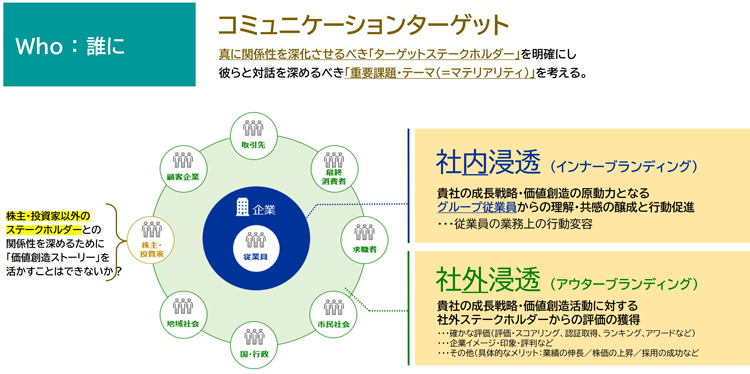

サステナビリティブランディングを成功に導くキーポイントは、「コミュニケーションコンセプト(What:何を)」となる価値創造ストーリーの策定に加えて、「コミュニケーションターゲット(Who:誰に)」となる重点ステークホルダーと「コミュニケーションアプローチ(How:どのように)」を設定することが重要です。「コミュニケーションターゲット(Who:誰に)」では、価値創造ストーリーの「社内浸透(インナーブランディング)」と「社外浸透(アウターブランディング)」の両側面が重要です。また、「コミュニケーションアプローチ(How:どのように)」では、報告書やWEB、映像などをはじめとするMedia Communicationのみならず、ステークホルダーとの直接的な説明・対話機会となるReal Communicationが重要です。これらの「What(何を)/Who(誰に)/How(どのように)」を整理することで、機能するサステナビリティブランディング戦略を構築することができます。

ブレーンセンターでは、こうした状況分析や考察を踏まえ、サステナビリティ新時代における企業ブランディングをさまざまな側面からご支援しています。パーパスの策定やマテリアリティ特定、価値創造ストーリー策定などの「サステナビリティ経営コンサルティング支援」から、グローバルなサステナビリティ情報開示トレンドを踏まえた「サステナビリティレポーティング支援」、そして、Media CommunicationとReal Communication を組み合わせた「成長・ビジョン戦略/価値創造ストーリーの社内・社外浸透支援」などを通じて、お客様企業のサステナビリティブランディングを多面的にご支援いたします。