Angle

クライアント企業の情報開示、ブランディングの進化・深化を考える

ブレーンセンターの「視点」

非上場企業におけるサステナビリティ情報開示のあり方「非上場企業だから関係ない」ではありません

主に上場企業が提出を義務づけられている有価証券報告書において、2023年の法改正によりサステナビリティ情報の開示が求められています。このほかにも、FTSEなどのESG評価機関や投資家等のステークホルダーからの開示要請へ応えるために、自社のサステナビリティに関する考え方や取り組み等をサステナビリティサイト及びサステナビリティレポートで発信しています。

一見、非上場企業には関係のない話かと思いきや、そうではありません。非上場企業においても、サステナビリティ活動を発信することは、自社の持続的な成長のためには欠かせない取り組みだと考えています。今回は、なぜサステナビリティ開示が非情報企業にとっても重要なのか、その理由についてまとめました。

営業面:サプライチェーンから除外されないように

サステナビリティ活動を開示する必要がある理由は大きく2点です。

1点目は、顧客のESG調達に対応するためです。

上場企業を中心に、環境問題・人権問題への対応、ESG投資の拡大などの観点から、ESG調達は必須となってきています。そのため、自社でもESG調達を意識しなければ取引先との取引ができなくなってしまう恐れがあります。環境省が公開している以下のサイトでも、多くの企業でESG調達がなされていることが分かります。

また、EcoVadisによる、環境・社会・ガバナンスに関する詳細なアセスメントを通じて、人権課題への取り組みをはじめ、取引先のサステナビリティへの取り組みを評価している企業も多くあります。

例えば、ブリヂストン社ではEcoVadisによるアセスメントを毎年実施しており、2025年度の取引先の受審率は75%に達しました。

このように、多くの上場企業でESG調達がなされている中で、非上場企業としても対応せざるを得ない状況なのです。

採用面:就活生は企業の持続可能性を評価している

2点目は、企業がサステナビリティ活動をしているかを意識する学生が増えてきているためです。

近年の学生、特に1990年代半ばから2010年代前半に生まれたZ世代は、学習指導要領でSDGs達成に向けた教育が打ち出されるなど、社会課題に対する関心や持続可能性への意識が高まるなかで育った「SDGsネイティブ」の世代です。

彼らは、企業の持続的な成長につながるサステナビリティ活動に着目しており、活動を積極的にしていない企業には応募しないというケースが見られます。

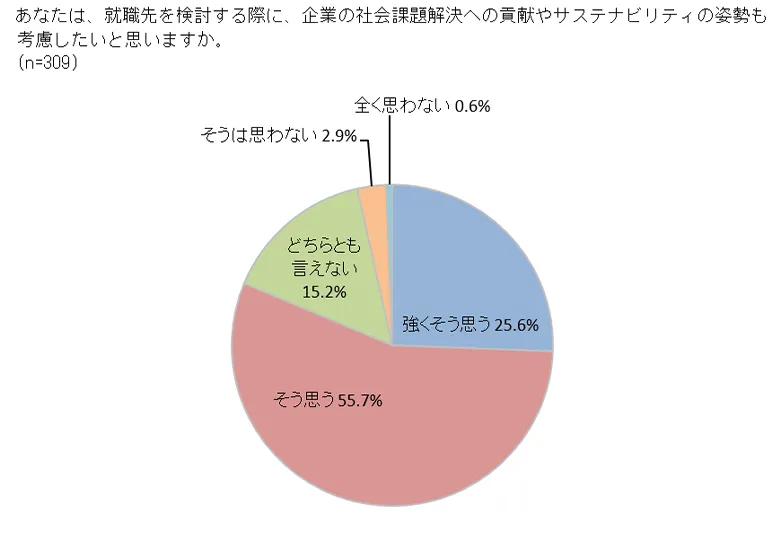

下記のグラフは「就職先を検討する際に、企業の社会課題解決への貢献やサステナビリティの姿勢を考慮したいか」を示すアンケート結果です。80%以上が「強くそう思う」「そう思う」と回答しており、いかに学生が、企業がサステナビリティ活動をしているかを意識しているかがわかります。

出典:WWFジャパン

開示でお悩みの場合はご相談を

ご紹介したような理由から非上場企業においてもサステナビリティ活動の開示が重要度を増しています。自社サイト、サステナビリティレポートなどでの開示が主流ですが、初めての場合、多くの企業が以下のような壁にぶつかります。

ガイドラインを読み込むのが大変

「GRIスタンダード」「SASBスタンダード」「IIRC国際統合報告フレームワーク」など、多くのガイドラインが存在する中で、それらをすべて読み込み、開示事項を導き出すのはかなりの労力がかかります。

EcoVadisへの対応はどうしたらいいかわからない

顧客に要請されたが、具体的に回答には一体何が必要なのか、どのように回答すると有効なのかが分からないなど、初めて対応する企業にとってはわからないことだらけです。

社内の情報収集のサポートが得られない

自社のサステナビリティ情報を開示するためには、社内の協力が必要です。他部署に情報収集を依頼しても、自分事と思ってもらえず、協力が得られないことがあります。

ブレーンセンターは上場企業のサステナビリティ情報開示で培ったノウハウを、非上場企業のお客様向けにアレンジし、労力をかけすぎず、費用対効果の高いサービスを提供いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。