Angle

クライアント企業の情報開示、ブランディングの進化・深化を考える

ブレーンセンターの「視点」

統合報告が採用の切り札に⁉「人材採用」への活用方法を考える

統合報告書は投資家以外のステークホルダーにも有用なツール

2024年11月27日、(株)ブレーンセンター、(株)エッジ・インターナショナル、(株)リンクコーポレイトコミュニケーションズの3社でウェビナー「世界最多の統合報告書発行数となった日本における、これからの統合報告の行方」を開催しました。このウェビナーでは、統合報告書の重要性に加えて、その活用方法について3社のトップが意見を交わしました。

このウェビナーを受けてブレーンセンターでは、投資家以外のステークホルダーとのコミュニケーションにおける統合報告書活用の可能性、中でも人材採用での活用方法を3回に分けて考察します。

1回目となる今回は、求職者、なかでもZ世代の大学生を対象にした活用の可能性を考えます。

実際にZ世代の大学生に統合報告書を読んでもらった結果

少子高齢化が進む中、大学生を対象にした採用市場では売り手である求職者優位の状況が続いています。採用ターゲットはZ世代と呼ばれる世代。彼ら彼女らは「自分の価値観を重視する」「ブランドにこだわらない」「社会問題への関心が高い」「安定志向が強い」などの特徴があり、このような観点が会社や仕事を選ぶ際に色濃く表れているといわれています。

2024年11月6日のニュースリリースでご案内した通り、当社専務が国立大学法人千葉大学において、「企業におけるサステナビリティの重要性」について講演する機会をいただきました。この講演は大学生がビジネスと経営に関する視野を持つこと、さまざまな業界のことを知り、自身のキャリアについて考えることを目的としたものです。

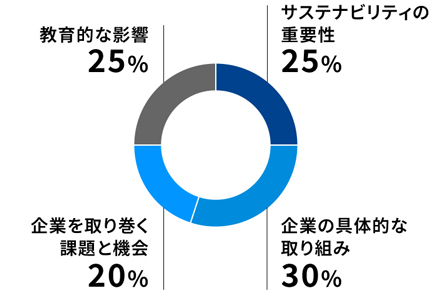

当日は約600名の学生に参加いただき、企業のサステナビリティレポートや統合報告書なども引用しながら講義を行いました。講義を受けた感想についてアンケートをとり、そのアンケート結果をAIで分類・分析してみました。

アンケート回答の割合

分類した感想のポイント

サステナビリティの重要性に関する感想

- 企業評価におけるサステナビリティの役割が増していることへの意見

- ESGとSDGsの重要性についての理解

企業の具体的な取り組みに関する感想

- 講義内で取り上げた具体的な企業の社会課題解決に向けた取り組みについての感想

- 企業が持続可能性を実現しようしていることへの共感

教育的観点での重要性に関する感想

- サステナビリティの理解が将来のキャリア選択や個人の価値観に与える影響についての意見

- 大学生がどのようにサステナビリティを学び、将来に活かせばよいのかへの考察

社会問題とビジネス機会に関する感想

- イノベーションの必要性やステークホルダーの期待の変化についての考察

- 持続可能性とビジネスの収益性のバランスを取ることの難しさについての意見

Z世代の特徴の中でも「社会問題への関心が強い」が明確に表れた結果になりました。

大変興味深いアンケートだったため、1件ずつ回答を読んだところ「社会問題の解決に向け、企業がこんなにも一生懸命に取り組んでいることに驚いた」といった感想もあれば、「社会課題とビジネスの結び付きを理解し、就職にあたって企業選びに役立つ」という意見もありました。一方で「大学生の中で統合報告書の認知度が低い」「予備知識無く読み進めるには難易度が高い」などの意見も見られました。

採用活動における「母集団形成」や「動機付け」に活用できる

社会課題の解決を通じて、自社と社会の持続可能性を高めていく―――多くの企業が統合報告書を通じて投資家に伝えているこのメッセージは、就活中の大学生の皆さんにも共感されるものです。

上記アンケート結果からも、統合報告書を活用して、自社の考えや取り組みをきちんと伝えることができれば、入社志望動機を高められる可能性があるといえそうです。とはいえ、「大学生の中で統合報告書の認知度が低いこと」「予備知識無く読み進めるには難易度が高いこと」は統合報告の活用を進めるにあたって解決すべきテーマです。

こうした状況を踏まえて当社では、大学生に向けて統合報告書の有益性や読み方について啓発する取り組みを始めています。また、企業向けには統合報告書を採用活動に活用するための商品やサービスの開発も進めています。

次回の「統合報告書の行方」では、どうすれば自社の統合報告書を大学生に読んでもらえるのか、具体的に採用コンテンツにどう落とし込むのかについて、現在検討中のサービス・商品構想を踏まえてご紹介します。

人事部門も交えて、人材採用における統合報告書の活用方法について共に考えていきましょう。